文/周興斌 微信公眾號ID:bangmangtuan

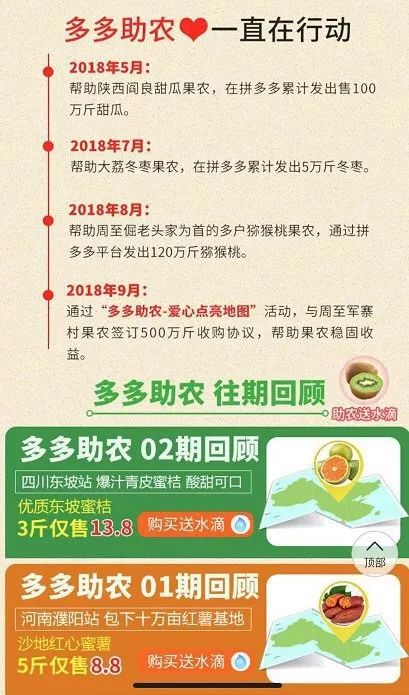

3月5日,拼多多發布了扶貧助農年報。報告顯示,2018年度拼多多平臺農產品及農副產品訂單總額達到653億元,較2017年的196億元同比增長233%。相比較于其他電商平臺紛紛圍繞生鮮制定自己的戰略,拼多多選擇了農產品這一條鮮有人走的路。

在取得了巨大增長之后,我們不禁要問,不走尋常路的拼多多究竟靠的什么成就了自己如此迅猛的發展態勢呢?

農村電商發展方興未艾:找準G點成破局關鍵

農村經濟發展近些年來都是全社會關注的焦點,就在當下兩會期間,無論是政府的工作報告,還是人大代表討論的焦點,也始終離不開“扶貧助農”這一話題。客觀來看,目前中國發展最大的問題仍然是農村問題,也只有實現中國農村的現代化,才能實現中國的現代化。

然而不得不說的是,中國地理環境十分復雜,很多農產區,尤其是貧困地區土地資源分散,個體農戶為主導種植模式下,產銷鏈條狹長,也由此衍生出了許多棘手的問題。

首先,由于分散的生產與分散的需求無法有效對接,很多地區至今仍然無法做到有產有銷,農戶的收入十分不穩定,只能是靠天吃飯。

其次,由于最初一公里無法實現標準化,農產品質量存在極大的安全隱患,以次充好的問題十分普遍,也存在滅蟲、催熟、保險和儲運過程中,過量使用各類化學試劑的質量安全風險。因此消費者如果想要買到有保障的產品,必須投入超過原來產品數倍的價格。

正是由于無法保障產品質量,無法建立起帶有區域性標志的農產品,形成有效地產業附加值,造成了大部分農戶收入不能匹配勞動真實價值的局面。

最后,由于大部分農產品的成熟期很短,必須在一定的時間窗口內進行消化,這對物流、冷鏈等系統提出了非常高的要求。因此這種分散式的農業阻擋了喜歡賺快錢的資本進入的熱情,這也使得前幾年大熱的生鮮O2O到如今淪為一地雞毛的原因所在。

所以,在農產區復雜地理環境下,如何將這些產自天南地北,成熟期相對短暫的農產品實現精準匹配生產與需求,成為了一個亟待解決的問題,而這也成為產業破局的“引爆點”。

正是基于上述小農產業的發展現狀,拼多多研發了“農貨中央處理系統“。這套系統從時間、空間兩個歸集上解決了農產品的問題。具體來說,就是根據農貨中央處理系統的信息,在窗口期內有效分發農產品信息,形成模塊化匹配,從而實現精準產銷對接,這也為真正解決農產品銷售,助力農村經濟發展提供了好的解決思路。

社交裂變+技術驅動:打破供與需的信息鴻溝

農產品上行難在哪兒?答案是供與求的信息鴻溝。

在過去PC互聯網時代,互聯網+農業給人的感覺多少有些雷聲大、雨點小。

在移動互聯網席卷一切的時代,電商參與扶貧工作,核心就是利用移動互聯網的優勢,解決農產品的流通問題,解決貧困地區農產品的產銷問題,讓農戶實現增收。

在這一方面拼多多其實有著天生的優勢,這主要包括以下幾個方面:

首先,拼多多有著做農產品項目的基因。據了解,拼多多從創業初期就把農產品當做自己切入市場的角度,背后原因則是容易做的項目大多已被別人做完了,拼多多只能從最難、最辛苦、做的人最少的產品切入。只不過如今看來,這一定位卻讓拼多多在市場上形成了自己獨特的護城河。

其次,借助于“拼團”這一模式,能夠在短時間內迅速聚集起海量的需求,得以迅速消化掉大批量的當季產品。零售的本質是 " 人 "," 貨 "," 場 ",拼多多正是憑借社交的強關系鏈對這三要素進行升級,打造出一個嶄新的 " 平臺 ",為數百萬的中小賣家找到業績增長的新思路,實現人與貨的精準匹配

在互聯網流量紅利消耗殆盡,傳統電商面臨流量難,流量貴的問題之時,依靠社交電商特別能夠產生裂變這一模式,拼多多通過對上游供應鏈的深度對接和下游用戶的思考,進行商品流通之路生態鏈的整合,得以成功開辟出了一條屬于自己的道路。

可以說,拼多多創造的這一模式為中國農業走出“分散的生產與需求”困境提供了好的解決思路。

最后,技術賦能。在如今技術賦能成為時代主題的當下,大數據、人工智能已然成為企業了解市場發現市場的依據所在,而拼多多的成功除了模式創新以外,在技術創新方面也是不斷加碼。

截至2018年底,拼多多技術團隊共有2000余名工程師,其中超過250人專注于算法設計和開發。成立三年以來,拼多多在戰略上對技術研發也給與很大的支持,持續完善“拼農貨”模式。創造性的打造出了“農貨中央處理系統”,輸入各大產區包括地理位置、特色產品、成熟周期等信息,經由系統運算后,將各類農產品在成熟期內匹配給消費者。

透過拼多多的拼貨模式,拼多多解決了傳統搜索電商場景下,農貨被動等待搜索、銷量難以持續的問題,更重要是,產地直銷的模式,順利幫助分散的農戶直接連接到了市場,打破了困擾農產品銷售多年的信息鴻溝,這也為社會解決農產品銷售問題提供了好的解決思路。

不忘初心方得始終:企業價值與社會價值的統一

如今看來,拼多多的拼好貨方面已經做到領先于各大垂直類電商的規模,而在轉入平臺模式之后,農貨也始終是拼多多的核心業務。

據拼多多2018扶貧報告顯示:整個2018年,平臺累計帶動18390名新農人,其中超過11000為返鄉人才。過去三年多以來,拼多多已累計帶動62000余名新農人,基本實現覆蓋中國各大主要農產區。

正如拼多多聯合創始人達達所說的那樣:2019年,拼多多仍將進一步加大農產品基礎設施的相關投入,持續加大平臺農貨中央處理系統的技術投入,充分解決平臺覆蓋產區尤其是深度貧困地區的農產品銷量問題。

這也讓我們對拼多多的商業價值和社會價值有了更深一層次的思考。

事實上,企業任何行為活動其實都遵循著一種倫理,這種倫理其實就是一種規律、價值觀之類的東西。不僅僅是業務上的傾斜,還包括文化上的統一,這決定了企業經營的思維方式和處理問題的法則。

因此,我們可以認為企業的任何行為活動從根本上講其實都歸結于企業文化的引導。同理,也只有真正成熟的企業才能做到“知行合一”,才會在清晰和完整的企業價值導向下進行各類活動。所以說,當我們在評論拼多多商業方面的高歌猛進或在社會層面上助農扶農方面的價值時,要把這二者放在一起進行思考。

任何具備社會意義的企業行為不應統某一個活動判斷得出,而是應成為每一家企業長期堅持的戰略。它會成為企業無形的精神財富,雖不能以直接貨幣來衡量,但卻能帶來企業財富的增殖。

而拼多多則從一開始就以農產品、生鮮類產品為目標,其商業活動從一開始就需要想辦法幫助農村地區解決農產品銷售問題,是真正意義上社會價值與商業價值的統一。拼多多成功所取得的示范效應,這也為其他企業以及仍然受困于農產品銷售的地區提供了寶貴的借鑒意義。

讓4億消費者對接2億農戶的全新產銷模型,截至 2018 年底,拼多多已累積帶動 62,000 余名新農人返鄉,平臺及新農人直連的農業生產者超過 700 萬人。通過精簡農產品供應鏈,拼多多持續提升留存價值鏈的附加值,可以說,拼多多的模式改變了中國農業,對于改變中國分散的小農作業模式都有著重要的借鑒意義。

作者:周興斌,系資深媒體人、知名科技自媒體。今日頭條、新浪微博、網易看點簽約自媒體作者,2017年度中國十大最具影響力自媒體。關注人工智能、移動互聯、數碼家電的產業融合,文章在砍柴網、界面、今日頭條、搜狐、騰訊、新浪、網易、Donews等50余家平臺發布。